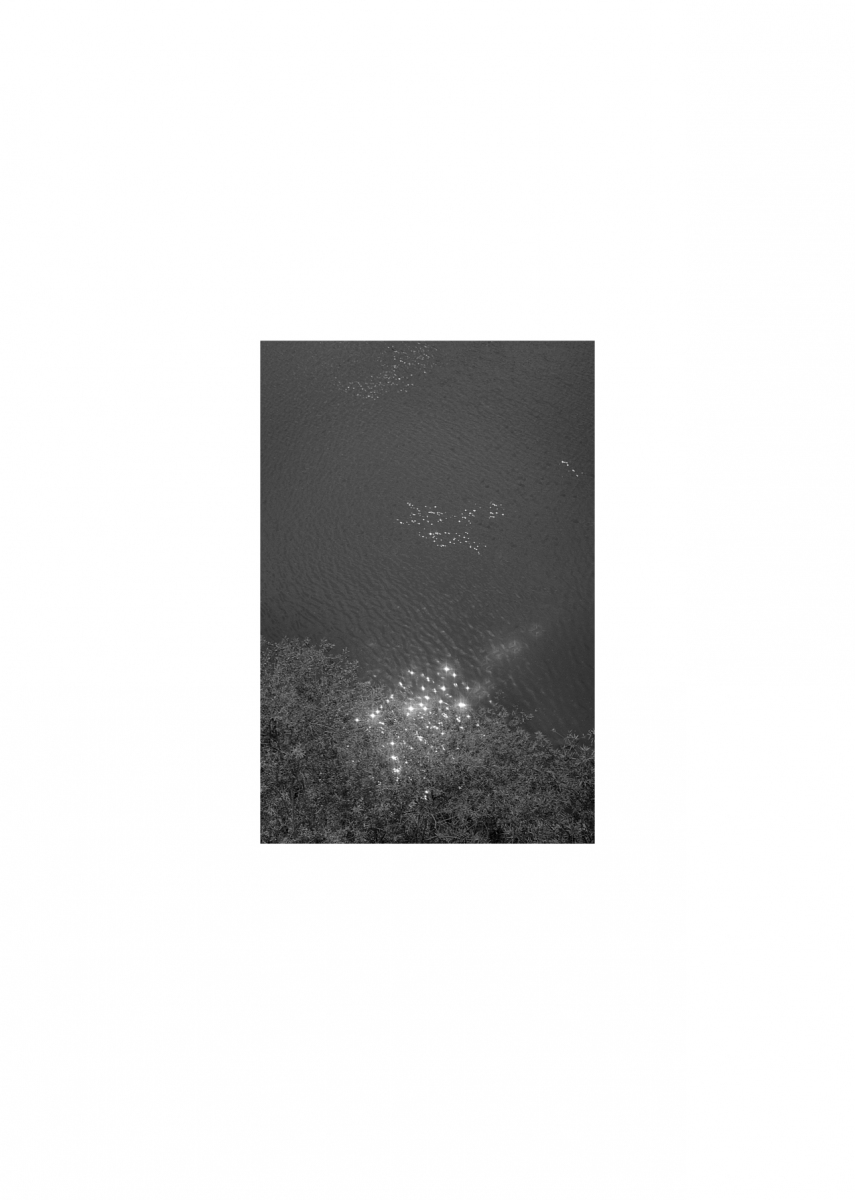

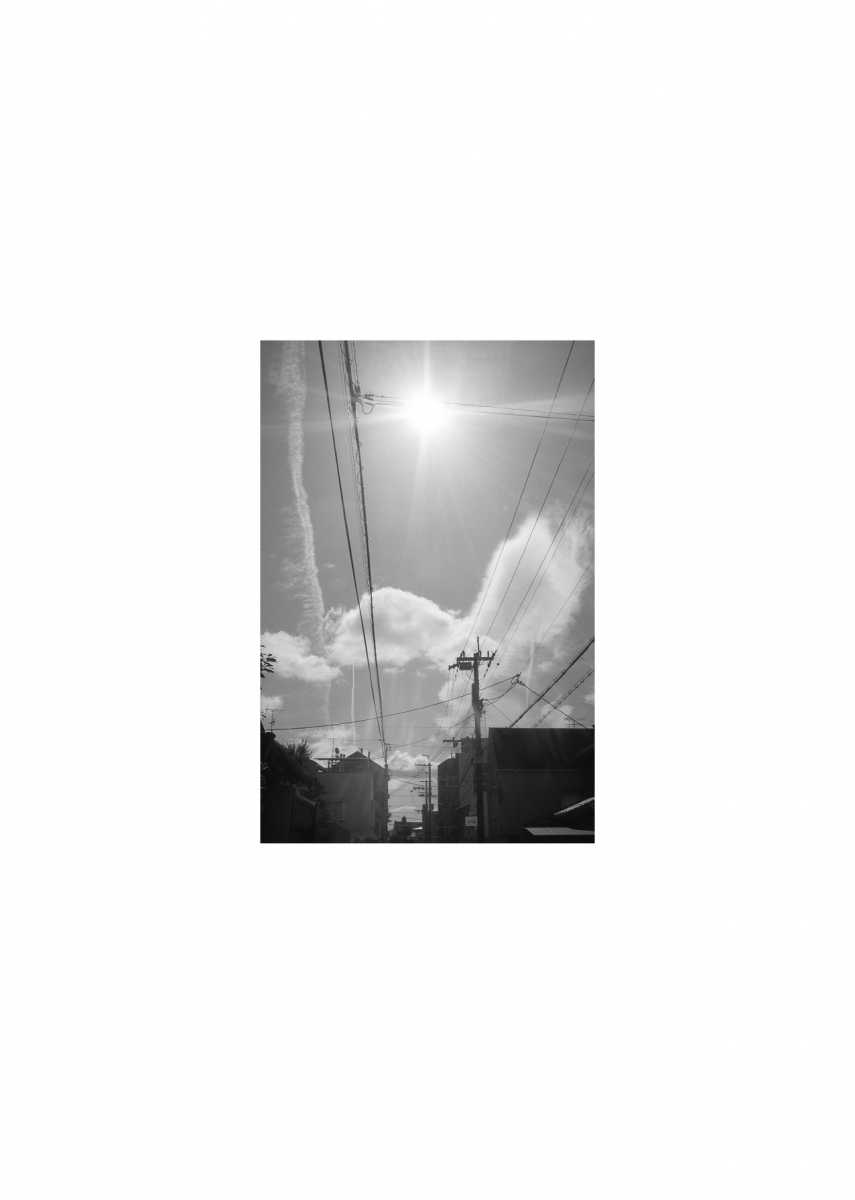

人工的な光源を含まない、太陽や月に由来する光を自然光という。つまりは宇宙から届いた光ということだ。だが私は「宇宙」に興味を持ったことがほとんどと言っていいほどにない。「なぜ太陽ができたか、月ができたか」。そういうことは「どこか遠くの話」に感じてしまい実感が持てないことが大きい。私の気持ちが動くのは、その日の気温や、見上げて光る明るさ。肌で感じることができる、近くの太陽や月の光についてだ。<光源>は光の中でも太陽である。写真に写る太陽。直視できないはずの光を見ている。太陽によって浮き上がったもの、太陽が透かしたものを見る。光源は写真を通して、日々起こっている自然の光との関わりに、少しだけ焦点を合わせている。

Light derived from sources like the sun or moon is called natural light, and of course does not include human-made light sources. In other words, natural light is something that reaches us from the cosmos. However, it would be largely inaccurate to say that I am interested in outer space. I don’t question the existence of the sun or the moon, and these sorts of abstract considerations feel like a distant story, unrelated to what I’m doing now. What interests me are things like the temperature of the day, or the brightness of the light I see when I look up. I care about the way the light of the sun and the moon feel on my skin. Ultimately all of these light sources are merely different forms of sunlight. Although it’s not something we ever look at directly, the sun’s light can be captured in a photograph, in things that the sun reveals, and things that the sun passes through. Through photography I am able to adjust my focus slightly to encompass the daily interactions we have with natural light.

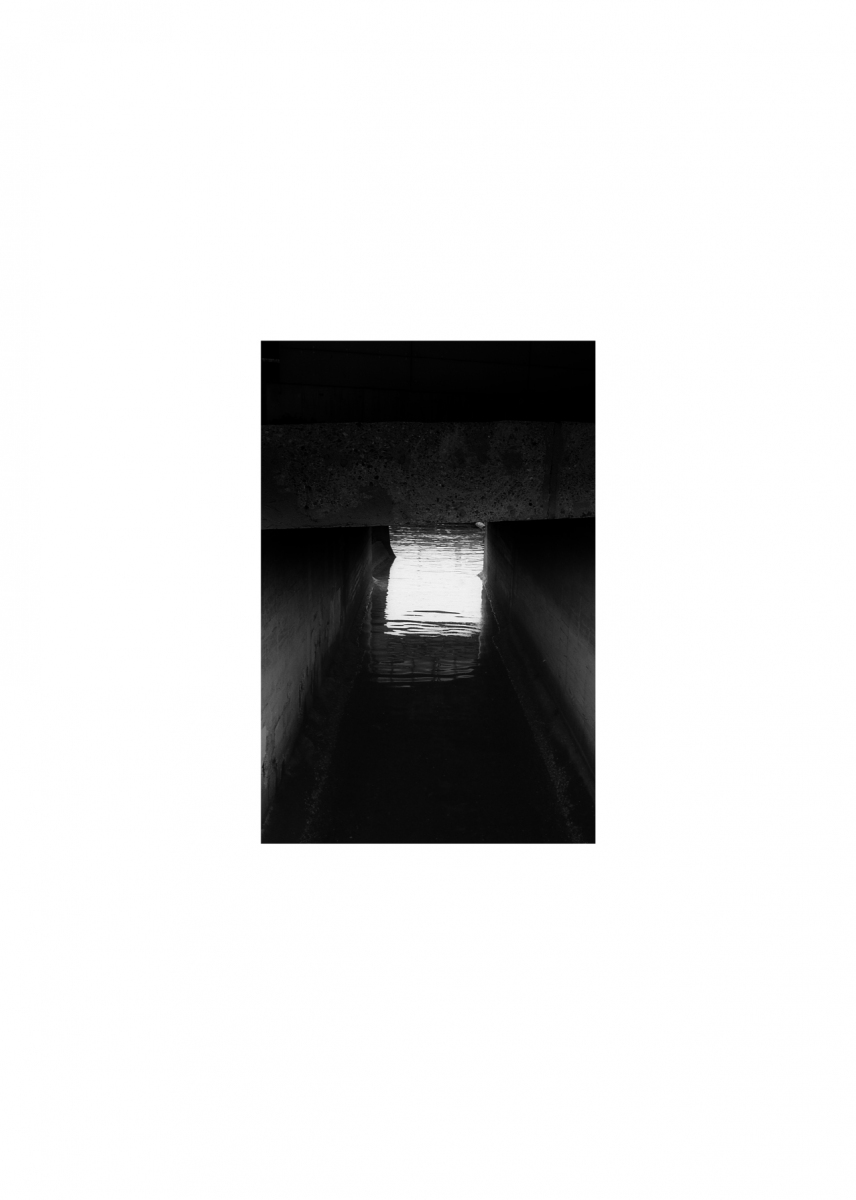

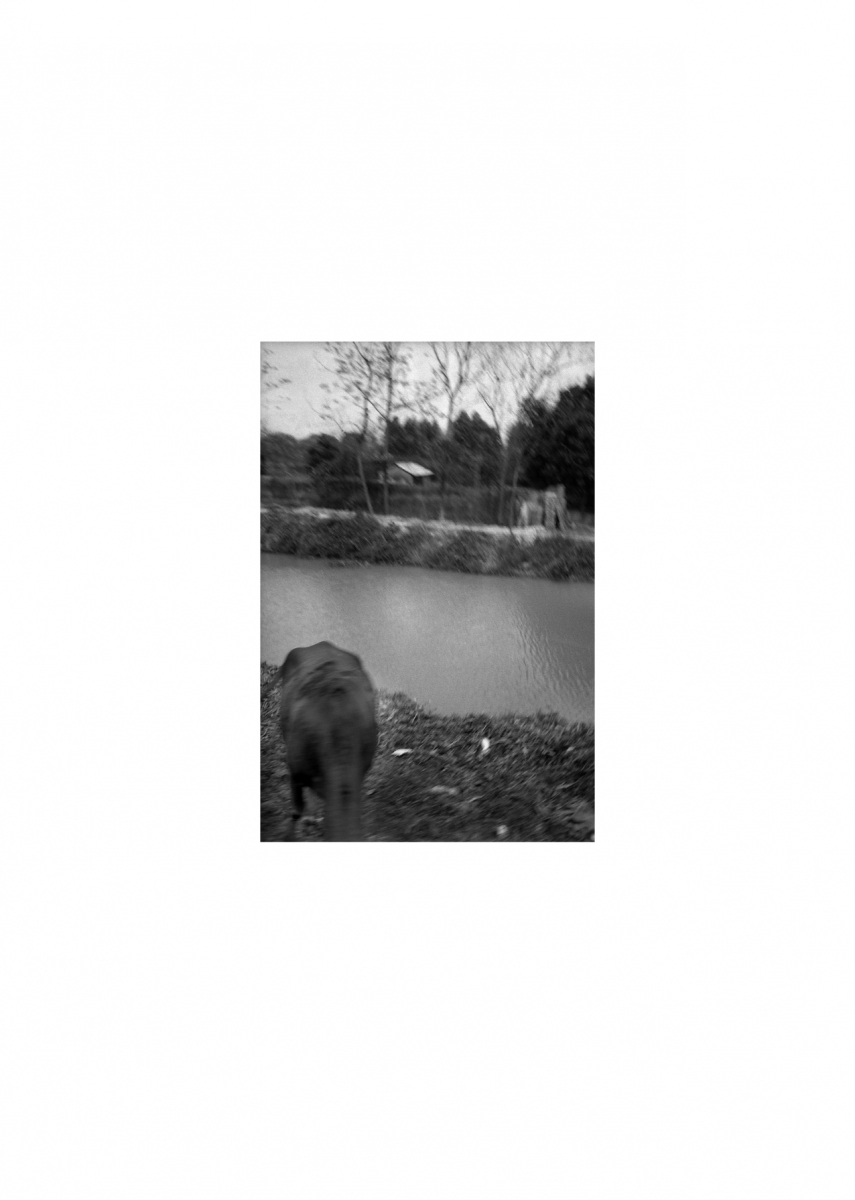

岸、川、岸。電車の中からそれぞれの場所を定点観測のようにして写真を撮っている。定点というにはいささか構図が安定しない。しかし狙いすぎていないこの不安定さこそ「現実的」だと思う。水の近くに人が集まるのは今も昔も一緒である。ある日、大きな雨が降った。釣り堀が消えた。数日後に釣り堀が現れた。今ある景色が続くとは限らない。そんな日々に現実を感じる。今日も人は鮒を釣る、川には水が流れる、グラウンドに少年たちの声が響く。

Bank, river, shore. I take photos of these places in a way similar to fixed point observation, although in my case these are photos taken from the train during my daily commute. The composition is unstable at these fixed points but never veers into incomprehensibility, and this is precisely what makes these photos realistic. People gather near the water the same today as always. One day there is a heavy rain and the fishing pond disappears, only to reappear a few days later. The landscape before us now will not always be the same. These are the days when I feel a sense of reality. People are fishing for carp today as well. The water flows through the river, and the children’s voices echo over the field.

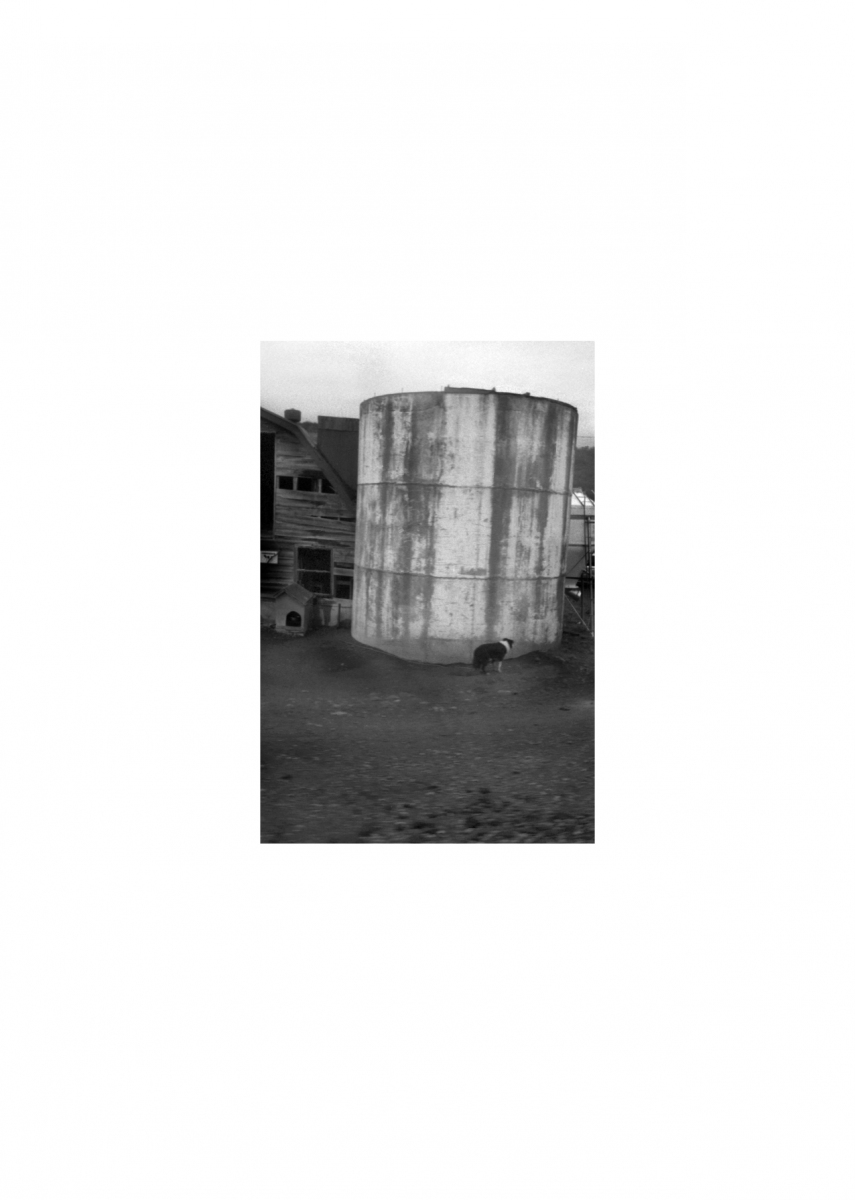

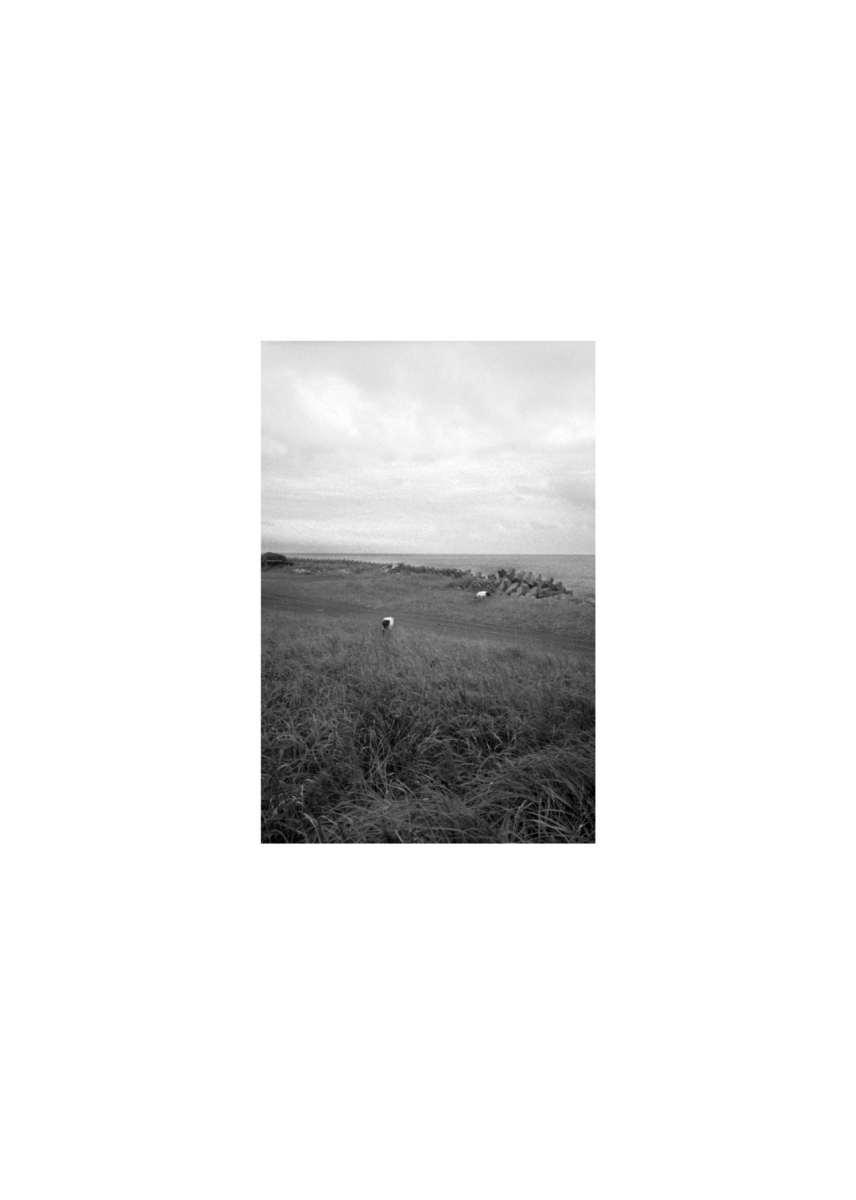

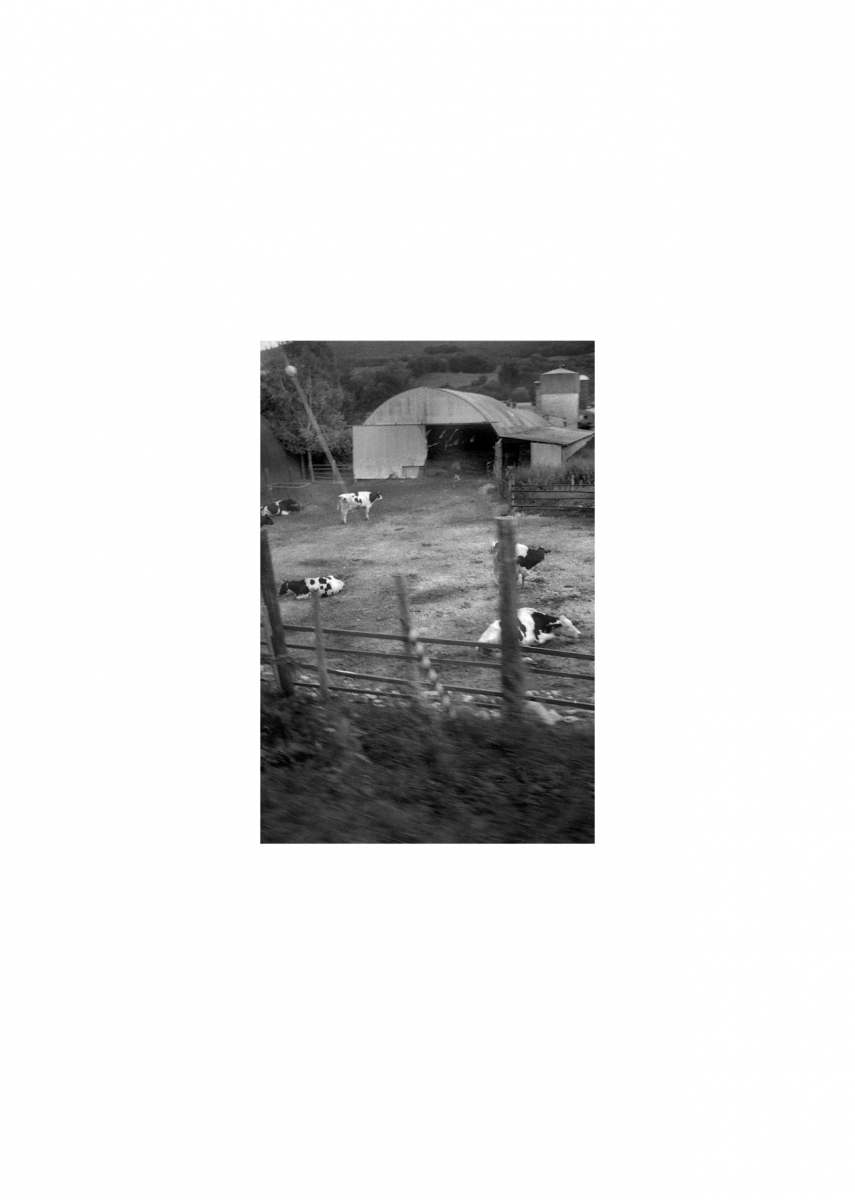

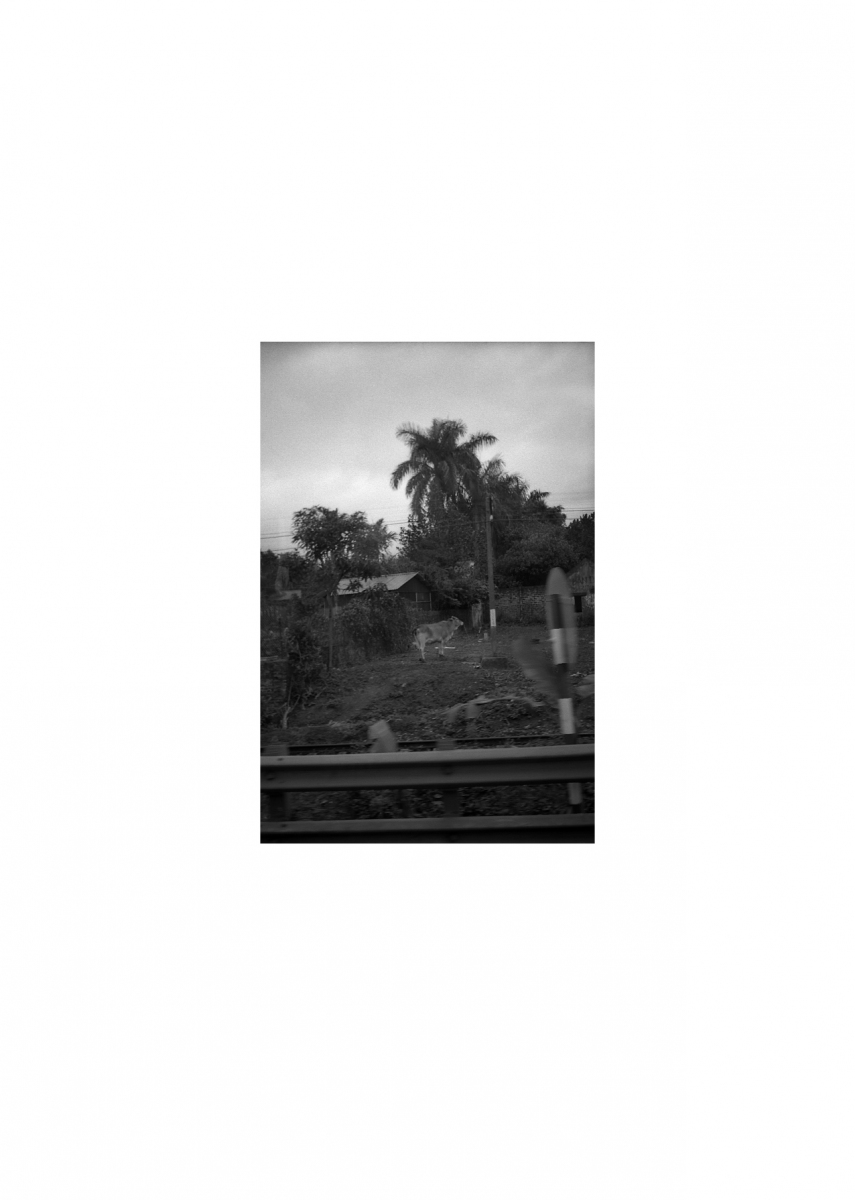

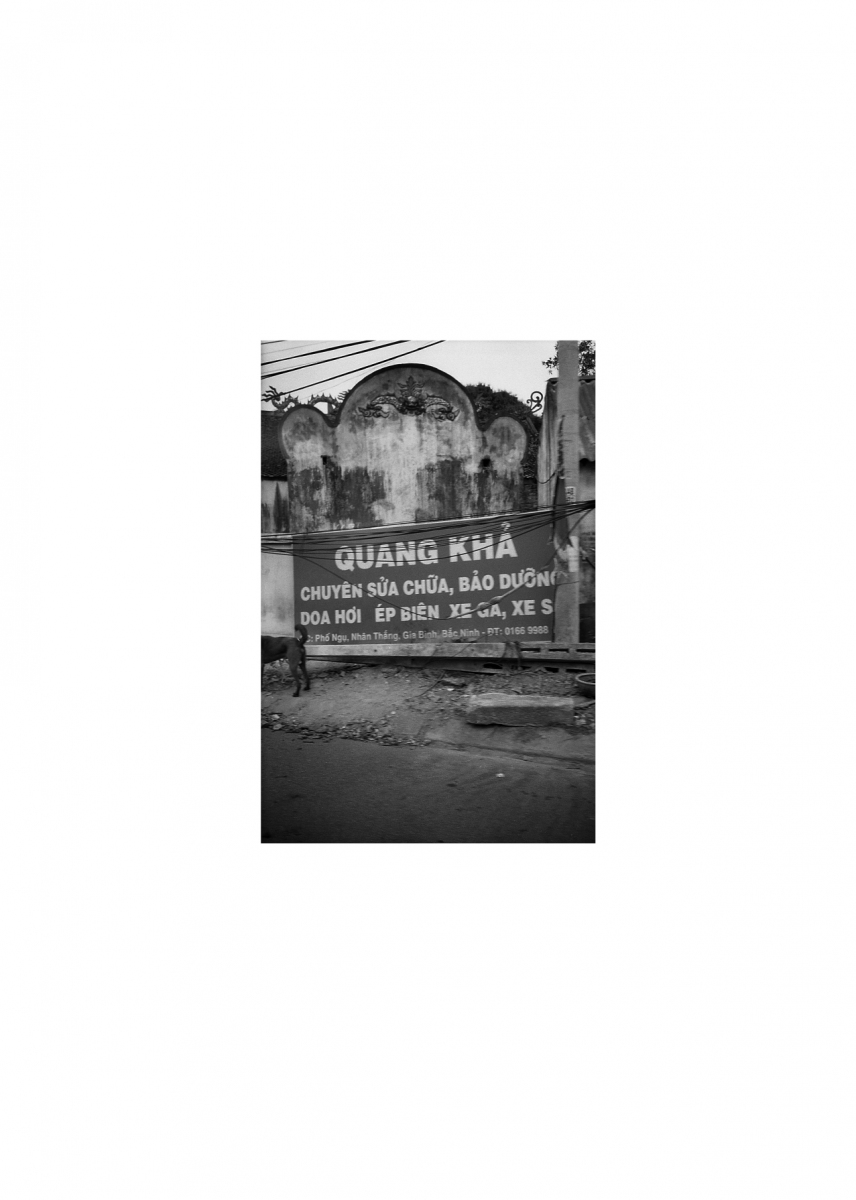

窓の向こう、移動をしている乗り物から写真を撮る。ふいに現れる生命体。飼われている彼ら、自由な鳥たち。写真の当たり前だが、止まっていなかった窓の外が止まっているこの手元を、不思議に思いながら見ている。車窓に現れるものとの関わりは一瞬で、それを少なからずでも“関わり” と言えるのも写真があるからだと思っている。

目を閉じている隙に過ぎていったものも多くあるだろう。偶然降ってきたような、これらを並べている。窓の外にあった確かな生命を手元で眺めている。

I take photos from moving vehicles. On the other side of the window, I catch glimpses of life. Livestock and free birds. This is an obvious quality of photography, but I’m filled with a sense of wonder at the ability to stop the unceasing movement of what goes on outside of the window. My connection to what appears in the window lasts only for an instant, and perhaps the only reason I can speak of something like a “connection” is because of photography. There are probably many things I miss in the brief moments when I close my eyes. These scenes appear as if they had fallen from the sky, and through photography I am able to collect and arrange them. I gaze at the living, breathing world outside the window now resting in my hands.

ベトナムを行く高速バス。約4時間の道のりで目に映ったのは、畑を耕す人々、家の前に集まる人々、そして何をするでもない犬や家畜の姿だった。飼われているのか野良犬なのか、定かではないそれぞれは自由に寝たり歩いたり、時より現れる牛たちもまた、満足に囲われもせずに草を食むか遠くを見つめるかをして生きている。見慣れた日本よりも鳥は少ないが、犬や牛、地上にいる彼らは、こちらよりももう少し自由に見える。

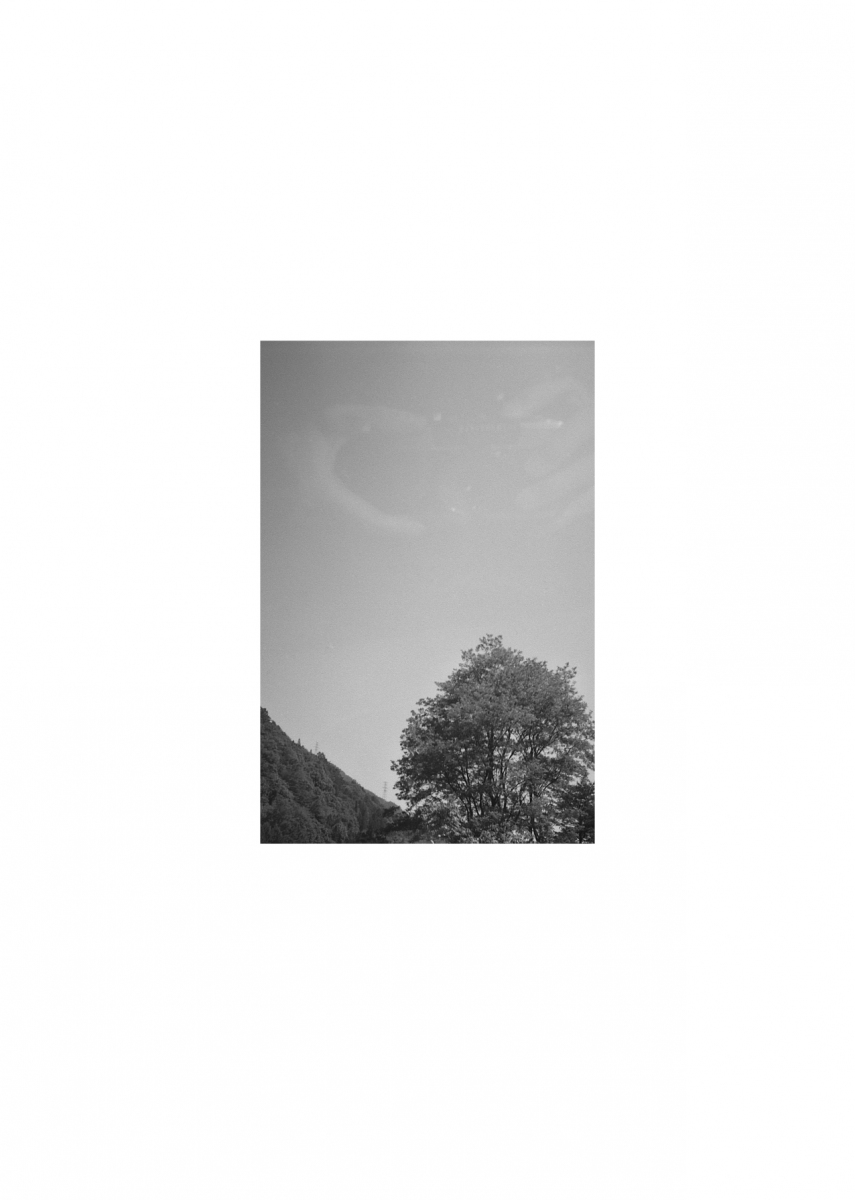

車窓から外を見る。最も心を動かされるのは遠くから近づいてくる植物の塊とも言える森や林である。高速道路や線路、山道を車両が行く時、周囲が森や林一色になる。私はその時、「原始の場所を通っている」と考えたりする。道ができなければ通らなかった場所。現在ではあるが、いつからかそのままにされている、手付かずの場所を通っている。という意味での原始。車両のすぐ横を通って行く木々は目にも止まらず過ぎて行く。像は揺れ、定かではない形状、一瞬の塊たち。私はそれに「きたぞ」と期待を込めてシャッターを切っている。一瞬、原始に触れているとも思うし、写真になったそれは、掴みきれない一瞬の関わりとして、現実的であると思っている。

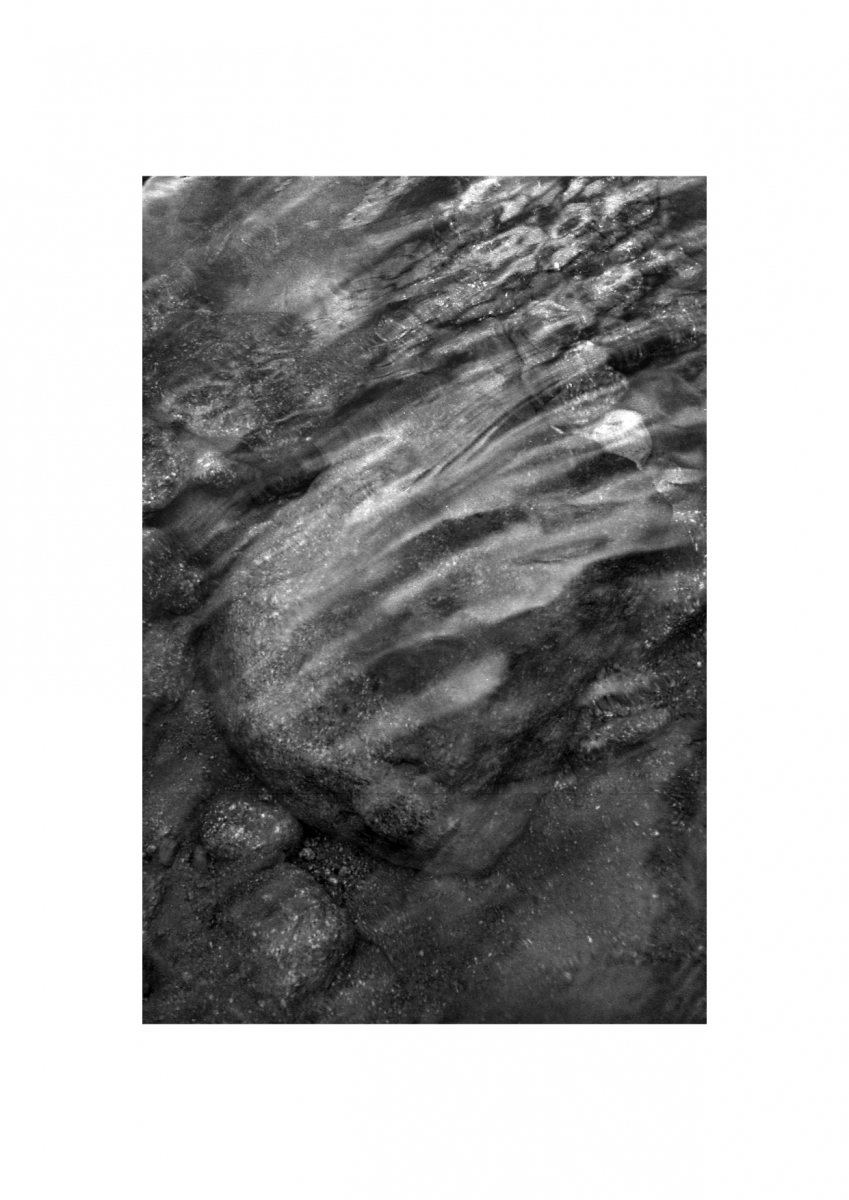

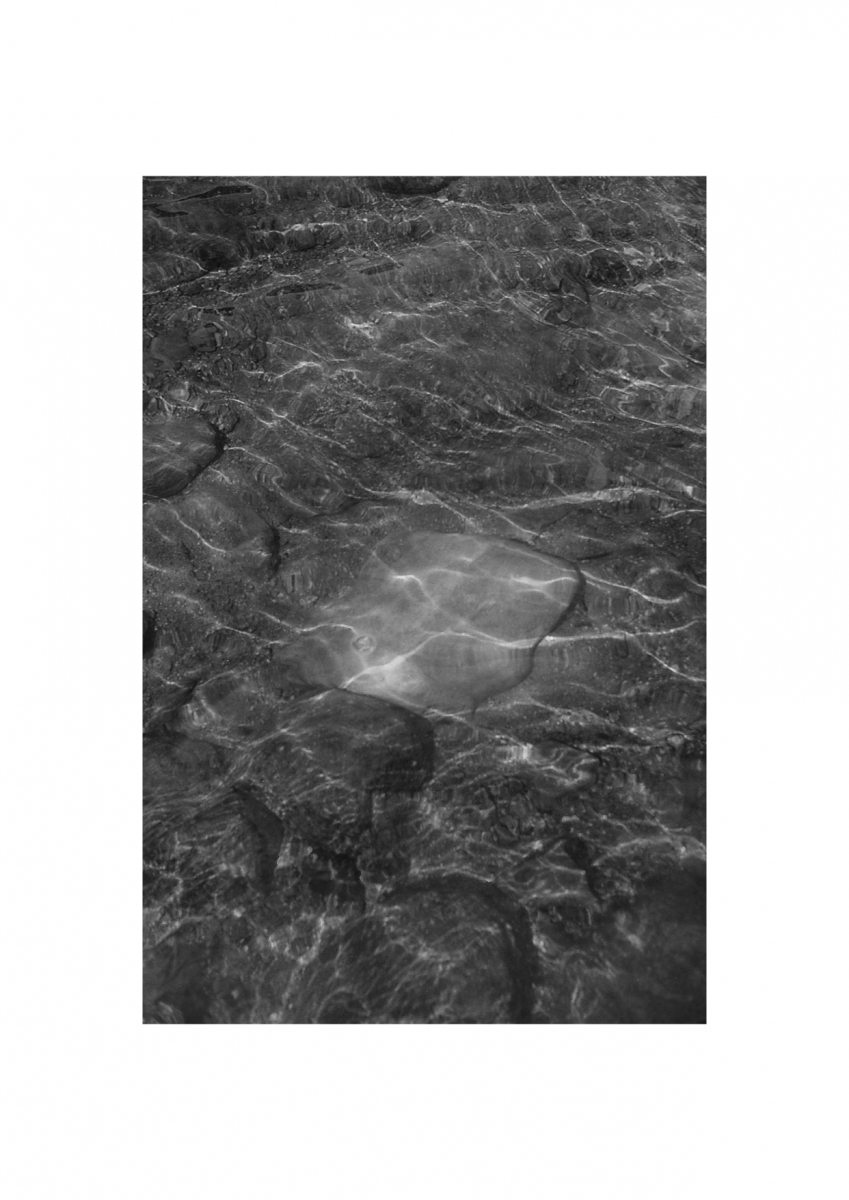

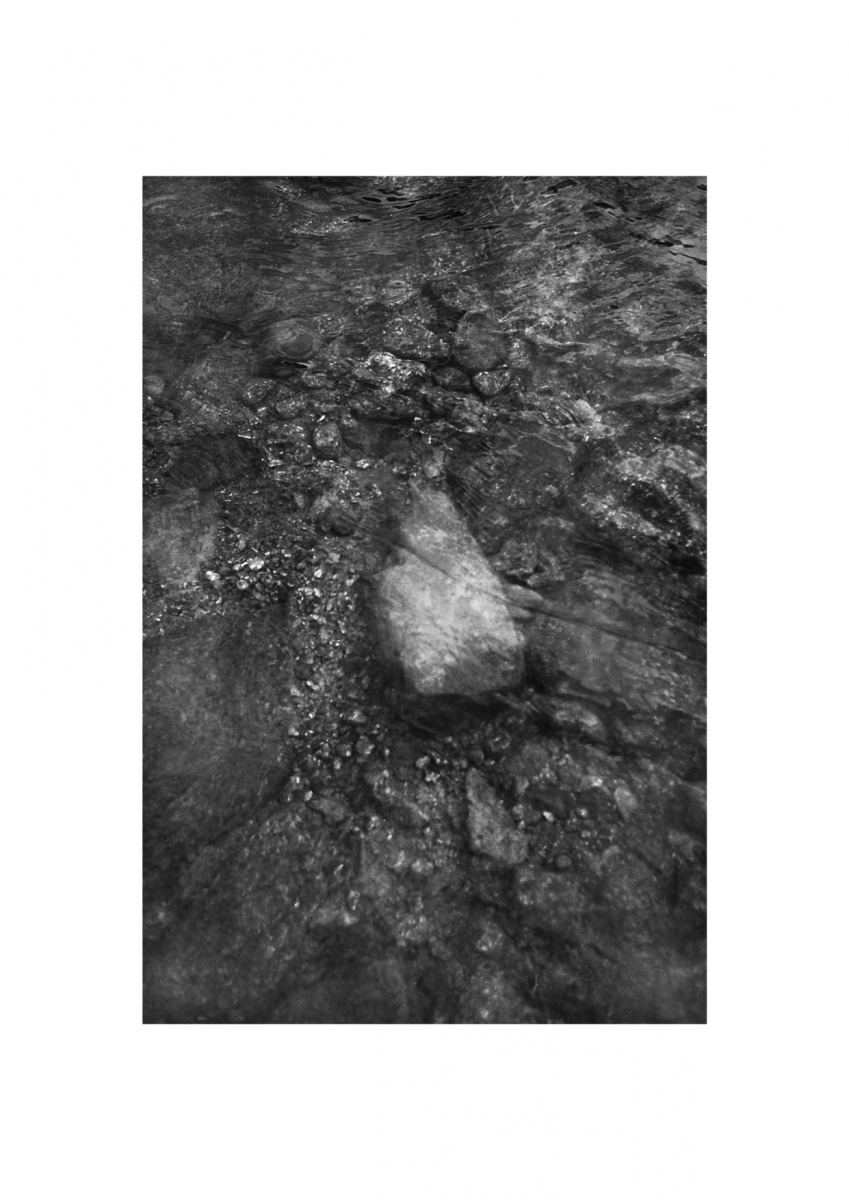

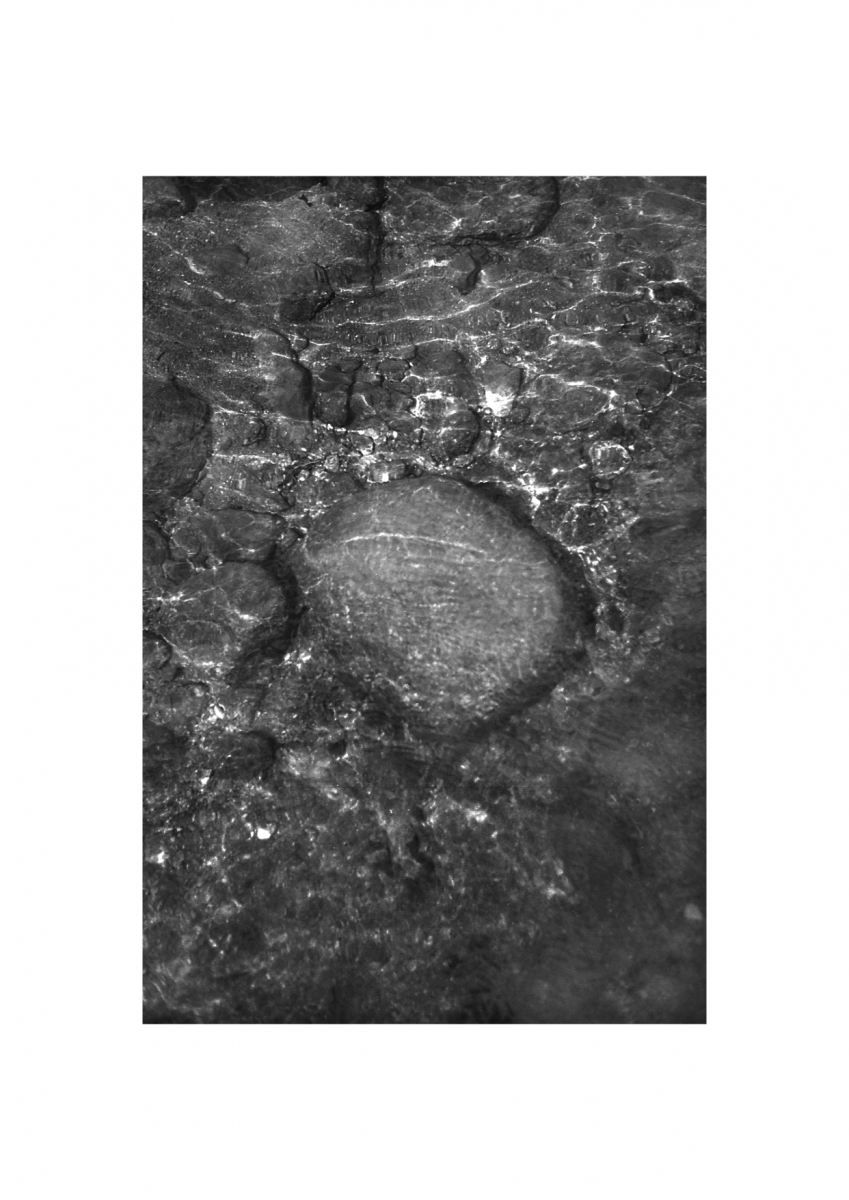

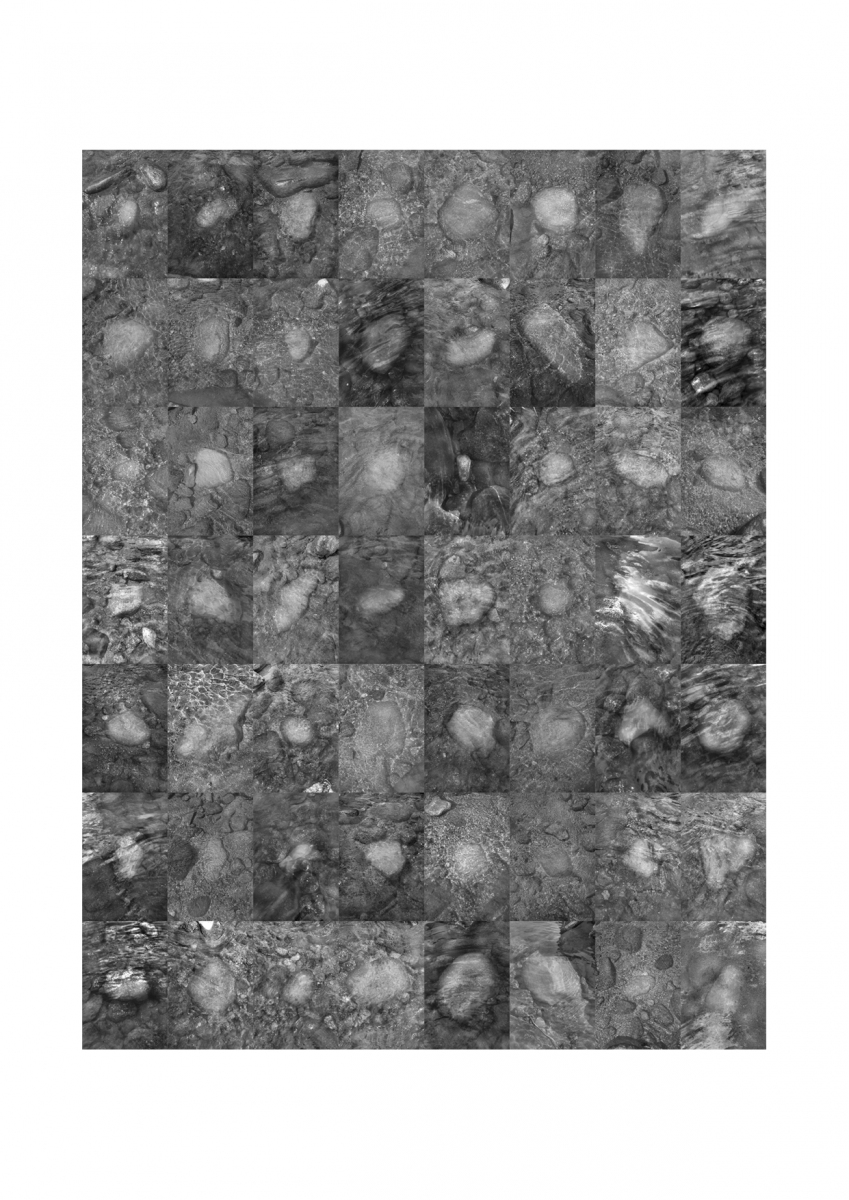

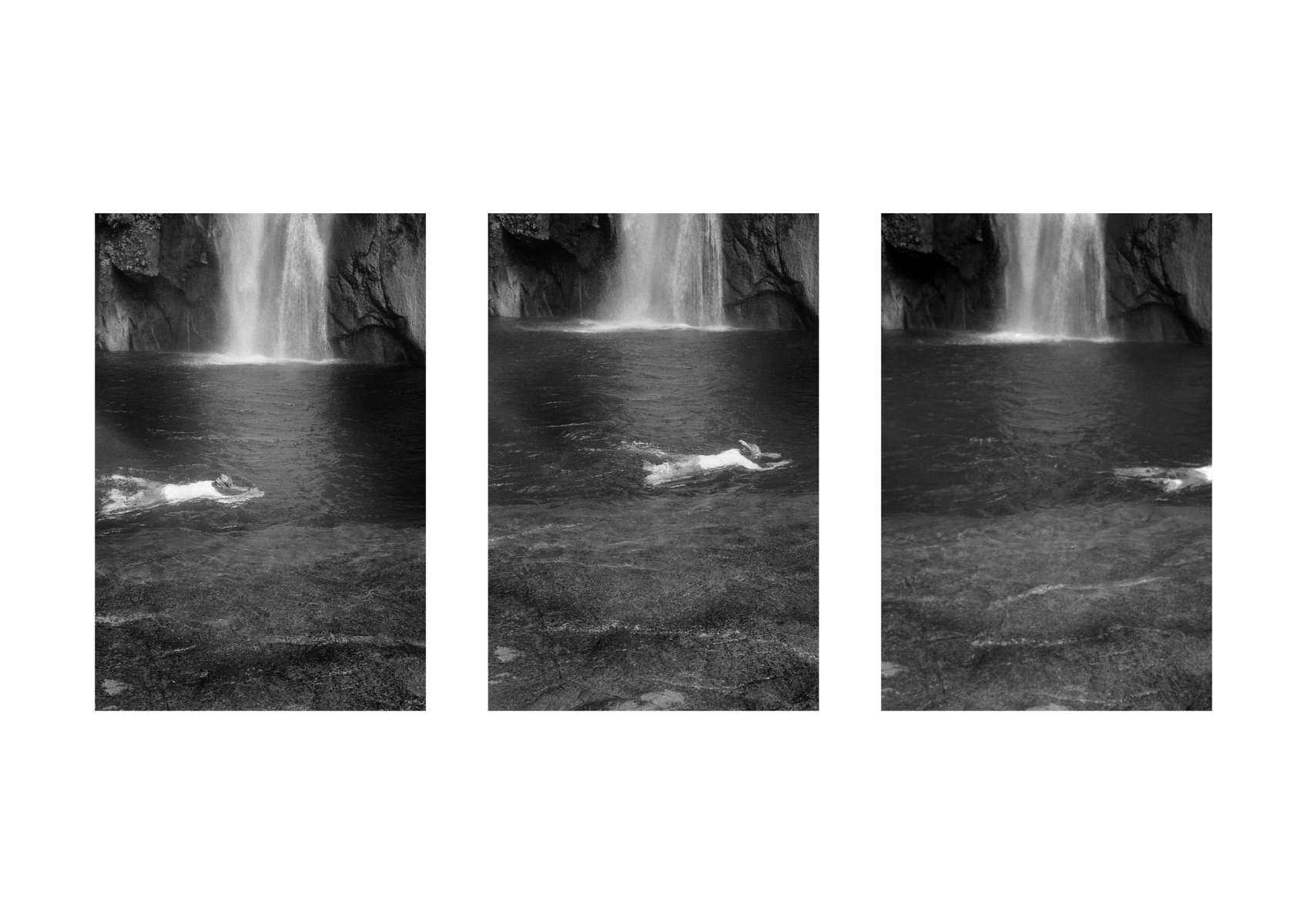

ある時、川の中から石を拾って集めているという老人に出会った。拾った石は自宅に飾ると言う。「水石(すいせき)」という日本固有の文化ということだ。形によって石には自然風景を思わせる呼称が名付けられる。人はその石を飾り、遠景を愉しむようにして、その石に見入る。石との関わり方がある。年に数度川に行くことがある。その老人に出会う前からではあるが、川の中を歩きながら水の奥にふわりと目立っている石を見つけては写真を撮ることを続けていた。石を拾うという直接的な関わりに対して随分距離のある関わりであるが、密接すぎないこのやり取りは、近いようで遠い、無意識に関わっている自然との距離を表しているようだと思う。この時だけはと、川の中の石一つ一つを認識するように焦点を合わせる。

One day I met an old man who was gathering stones from the riverbed. He said he decorated his house with them. Apparently it’s a Japanese tradition called suiseki. The stones are named depending on the type of natural landscape evoked by the shape of the stone. The man would display these stones and look at them as if enjoying a distant vista. This is one way of relating to stones. I have my own way, which I began before I met that old man and which I continue to this day. I go to the river a few times a year and walk through the riverbed as I photograph the soft shape of stones standing out in the depths of the water. It’s a much more indirect way of interacting with the stones as opposed to picking them out of the water, but I think this lack of proximity represents the unconscious distance we have from the natural world which surrounds us. It is only when I am in the river that I am aware of each stone and adjust my focus accordingly.

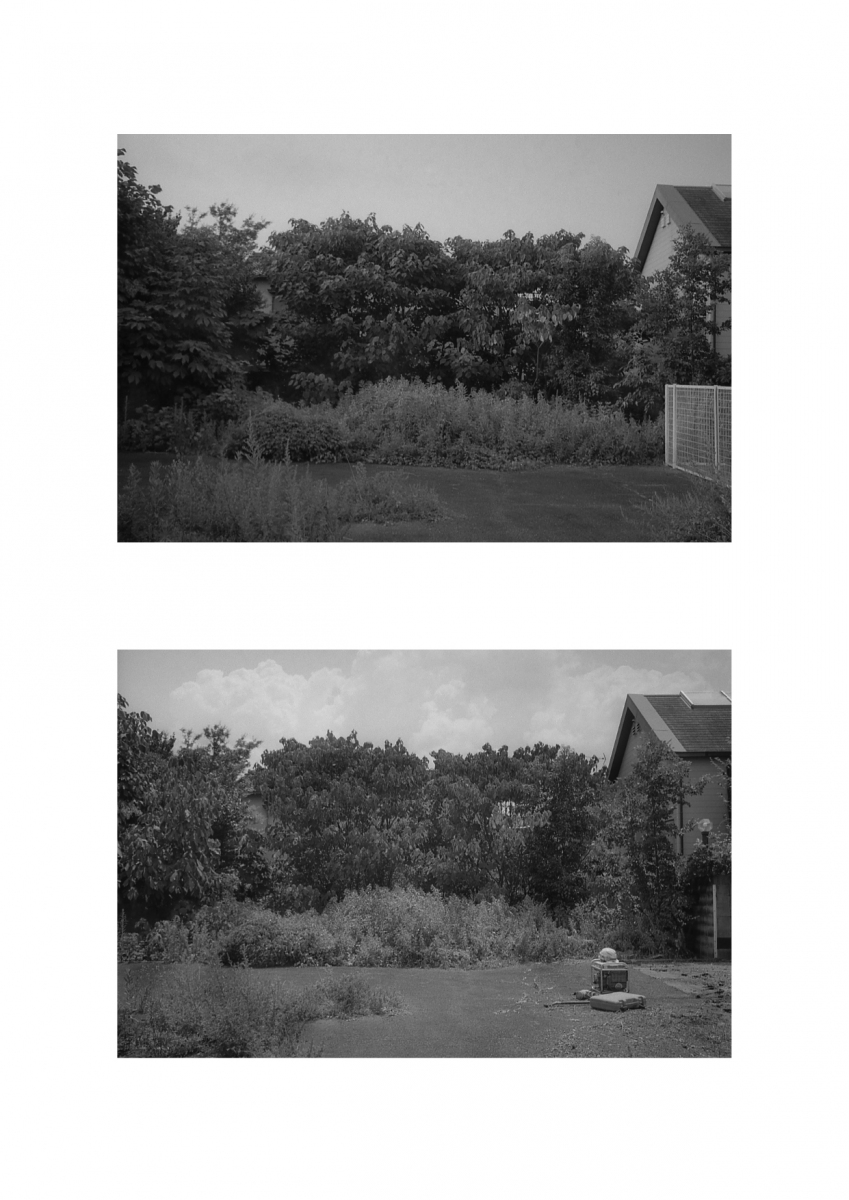

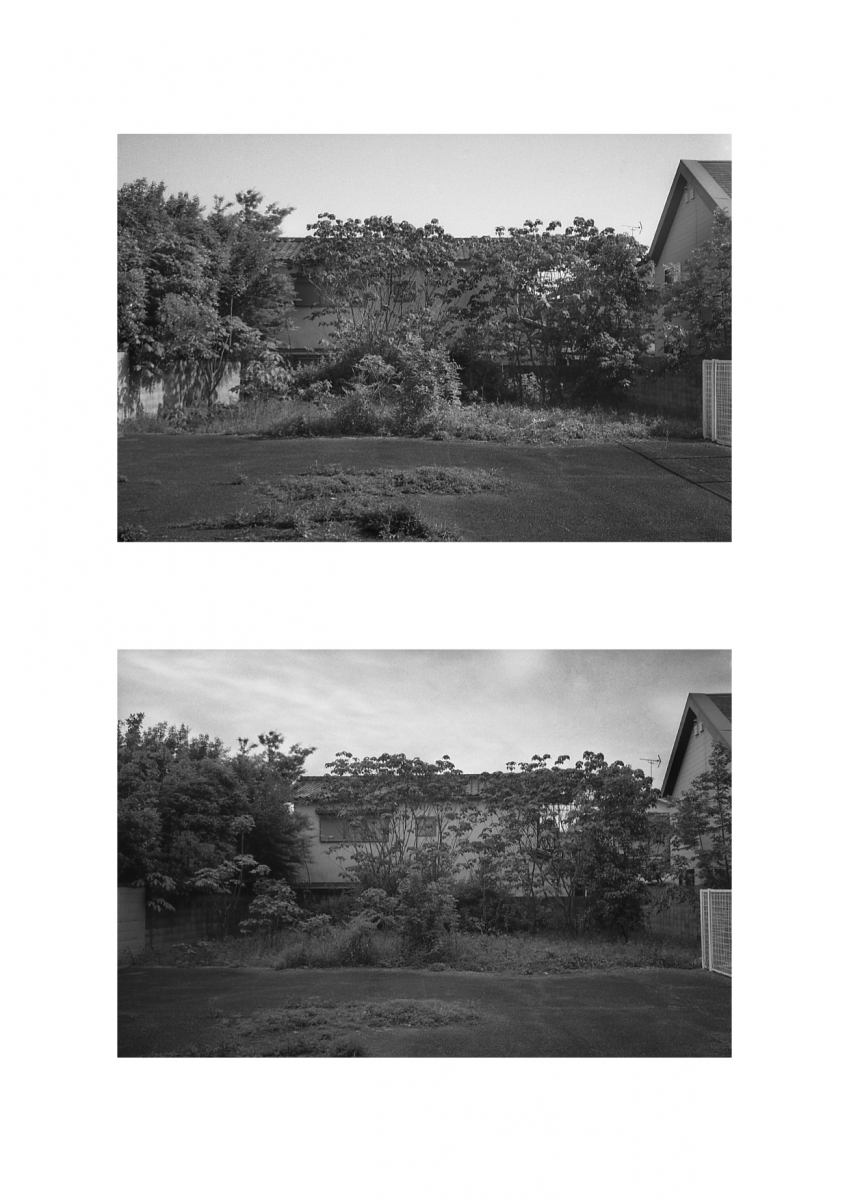

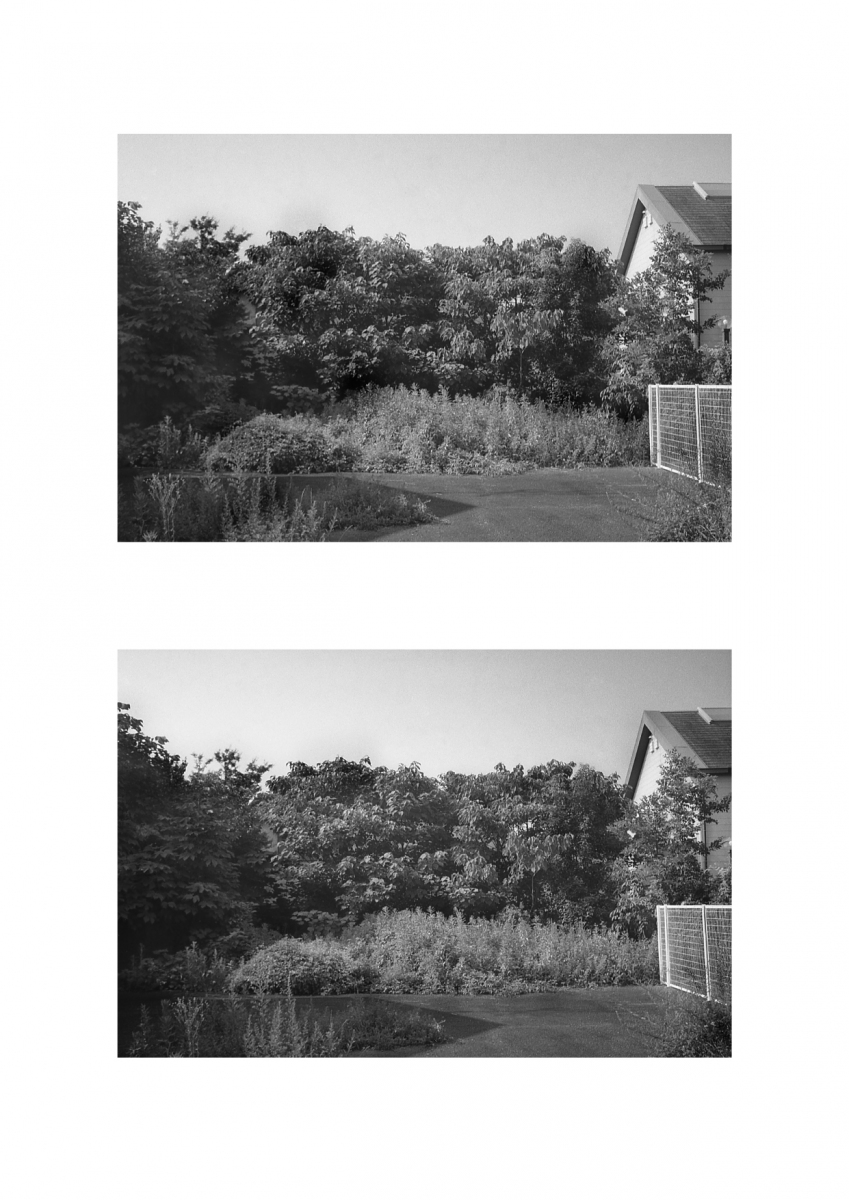

自宅を出て1 分以内。<近所の森>と名付けたその場所は、森と言うには小さいが、何かが宿っているような不思議な空気を纏い、その場所を形作っている。<近所の森>がある一帯は住宅街で、「空いた土地があれば家が建つ」ような住み心地のいい場所である。どうしてここだけはぽっかりと広く残り更地にされることもなく、植物を溜め込むようにして存在しているのだろうか。ある時、この場所の植物が一部の幹を残してばっさりと剪定されてしまった。足元に落ちた枝葉が悲しくも、植物の生命力は強く数ヶ月経つと鬱蒼とした姿に戻り、胸を撫で下ろしたことを覚えている。この土地も誰かの土地である。植物にとって自由な溜まり場のように見えたこの場所も、人の意思によって生かされている。私も自由な土地を持ったとすれば、手入れもほどほどに、植物が自由に一年を全うするような場所を作ってみたいと思う。それが人の手の中と言えるのか、植物の自由と言えるのか、そういう間の場所のように見えて、前を通るたびに写真を撮っている。

It’s less than a minute from my house. I call it my neighborhood forest, and while it’s small, this place is shaped by a mysterious presence. The neighborhood forest is in a convenient residential area where houses fill every available space. I’m not sure why this concentrated area of plants is the only space that hasn’t been turned into a vacant lot. At one point the plants in this place were pruned, leaving only a few stems and trunks behind. Even though I was saddened by the leaves and branches at my feet, the inevitable vitality of the plants meant that they had returned to their former dense shape after only a few months. The sight of this reassured me. Someone owns this land. What for plants is a place to live and grow freely is also utilized depending on human desire. If I owned a plot of land similar to this, I would do little to it, and instead try to create a place where plants can grow freely throughout the year. Whether this result lies in the hands of humans or the freedom of plants, it’s something I think about every time I pass by this in-between space to take photos.

Statement

写真について気に入っていることの一つに、「収集を可能にする」ということがある。音楽や小説をはじめ、誰かが作ったものをレコードや書籍の形で物質として収集する人は多いが、写真はその場面や瞬間など実態のないものを持ち帰ることができる。私は普段からカメラを持ち歩き、写真を撮る。持ち歩くカメラは父から譲り受けたもので、小ぶりで使いやすく、ブレてもズレても気兼ねすることのない、いい意味でチープなものだ。そのカメラで撮ったものを見返してみると“あれ”と思うほどに、「自然」のものが写っている。

気兼ねなく赴くままな私の視線が自然に近づくのはなぜか。「収集」と「自然」。写真を見返し、その二つを考えるうちに辿り着いたのは、幼年期の自身についてだった。草むらを走り回ると飛び出すバッタやコオロギ。雑草を引き抜き香る土の匂い。足元の小川に透ける沢蟹やアカハラ。松の木の上から見た空や、蜜を吸い足元に散らばる椿の花びら。私の幼年期はそう言った自然とともにあった。写真によって「自然」を収集すること。それは今もなお残る童心の名残りのように感じ、写真をその頃もよく集めた「葉」に例えることにした。

「Parallel Leaves」は、偶然落ちてきた葉を意志を持って並べる行為の名前である。子供はその葉を並べて遊び、お面や船や笛を創る。葉の扱い方はそれぞれの童心に委ねるが、私も写真に撮って集めてきたものを、分けて、並べて、名前をつけて、遊んでいるのだ。これはどうにも赤面するくらい趣向的な分別が心地いい。「これとこれは一緒」「これとこれを組み合わす」。細切れに落ちてきたものを並べてみることは、写真の醍醐味だが、より童心的なものとして、落ち葉がよかったのだ。

写真となり止まったものを並べ、一つずつに名前をつける。ささやかな詩篇とするように。子どもの頃から続く視線を思い出すように。身体の何処かに眠った子どもが目を覚ますように。

One of the things that I like about photography is the ability to collect. There are lots of people who collect physical things that others make, like music or stories in the form of records or printed material, but with photos it’s possible to take home a moment or place that doesn’t have a physical form. I usually carry a camera with me when I go out. This camera is one I received from my father. It’s small and easy to use, and allows me to take photos, however blurry they may be, without hesitation. It’s cheap in the best sense of the word. When I look back over the photos that I’ve taken with this camera, I’m surprised by how often I’m drawn to natural subjects.

Why is my gaze inevitably drawn to natural subjects? As I look over these photos and think about nature and collecting, I arrive at an understanding of my childhood experience with nature. I remember grasshoppers and crickets that would jump from the fields as I ran through them. I remember the scent of soil when I pulled weeds, brown headed thrushes, and sawa crabs at the bottom of a clear stream. I remember the sky seen from the top of a pine tree, and the camellia petals at my feet after I’d sucked the nectar from them. Through photography, I am able to “collect” nature. This act is a remnant of a childhood desire and leads me to compare my photographs to the leaves I used to collect.

The title “Parallel Leaves” references the act of intentionally arranging leaves that have fallen by chance. Children use these leaves as masks, or boats, or flutes, and make a game out of arranging them. Of course, every child has their own way of engaging with leaves, but in my case, the way I interacted with them when I was young is similar to the way I gather the photos I’ve taken and play with them by dividing them, arranging them, and giving them names. It’s almost embarrassing to admit how much pleasure I take from sorting photos in this way. “This and this are the same,” “These ones go together.” This arrangement of fallen pieces is where the true joy of photography lies, even though sorting fallen leaves captured my more childish desires.

Taking things that have been frozen in film and arranging them, giving them names, like creating a modest book of psalms, is reminiscent of my gaze as a young boy. It’s like awakening the child who sleeps somewhere within myself.